「シズ(エボダイ、イボダイ)は美味しい魚か?」と気になり、しずという魚の食べ方やレシピを検索されている方も多いのではないでしょうか。

この魚は、イボダイやシズ、エボダイと呼ばれ、その違いやイボダイとエボダイの違いが分かりにくいかもしれません。

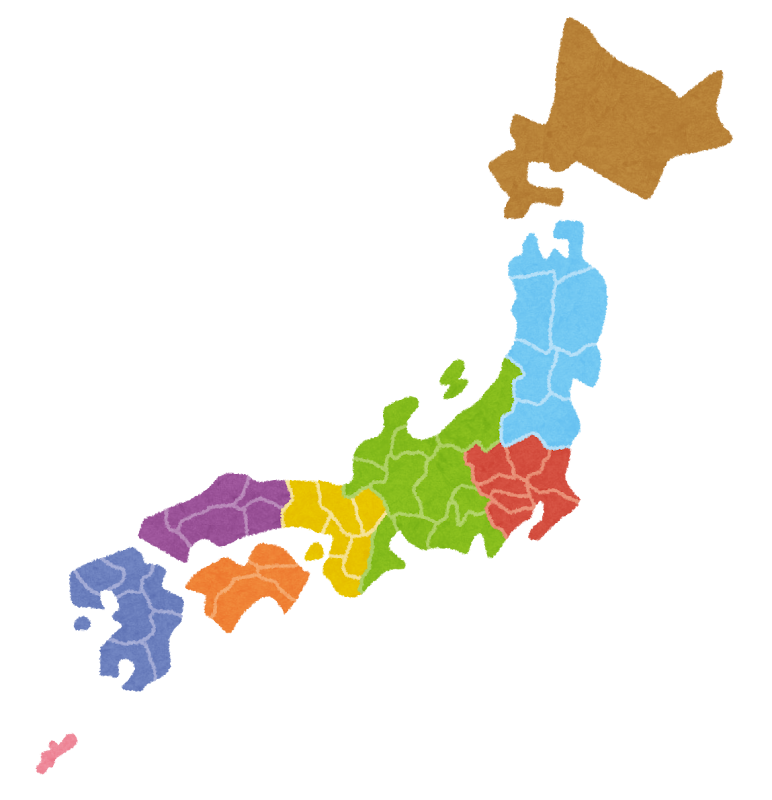

関西地方での別名をはじめ、各地方での呼び名や漢字表記も様々です。

この記事では、イボダイが分類される何目何科、その大きさ、旬の時期や獲れる地域、さらには値段の相場について解説します。

また、イボダイの食べ方やエボダイの食べ方として定番のエボダイ塩焼きや干物、新鮮な刺身、ジューシーな唐揚げ、そして「一番うまい煮付け?」とも言われる調理法や、徳島県の郷土料理であるぼうぜの姿寿司まで、美味しい食べ方を網羅します。

マナガツオとの関係についても触れながら、この魅力的な魚の全てを詳しくご紹介します。

この記事で分かること

- シズ(イボダイ)の生態や名前の由来

- 旬の時期や産地、価格の目安

- 新鮮な魚の見分け方と下処理の方法

- 刺身から煮付けまで美味しい食べ方とレシピ

シズ(エボダイ、イボダイ)は美味しい?基本情報を解説

- イボダイ、エボダイ、シズの違いとは?

- 関西での別名?各地方での呼び名と漢字

- 分類(何目何科)と大きさ、マナガツオとの関係

- シズ(イボダイ)が獲れる地域と旬の時期

- シズ(イボダイ)の値段は高い?

イボダイ、エボダイ、シズの違いとは?

市場や鮮魚店で「イボダイ」「エボダイ」「シズ」といった名前を見かけることがありますが、これらは基本的にすべて同じ魚(学名: Psenopsis anomala)を指す呼び名です。名前がこれほど多く存在するのは、この魚が日本各地で古くから親しまれてきた証拠でもあります。

まず、「イボダイ」が標準和名(生物学上の正式な日本語名称)として定められています。水産物としての流通上も広く使われる名前です。

一方で「エボダイ」という呼び名は、主に東京や神奈川、静岡県といった関東近郊の地域で使われる呼称です。これは、江戸時代以来の訛り(なまり)で、「イ」の発音を「エ」と発音する習慣があったことに由来すると言われています。

「イボ」が「エボ」になったわけです。東京の市場などでも「エボダイ」と呼ばれることが多く、関東ではこちらの名前の方が馴染み深いかもしれません。

そして「シズ」は、愛媛県、広島県、香川県など、中国・四国地方、特に瀬戸内海沿岸で頻繁に使われる地方名です。そのため、関西以西では「イボダイ」よりも「シズ」の方が馴染み深いという人も多いです。この魚の美味しさを知る地域で、深く根付いた呼び名と言えます。

名前の由来は「お灸の跡」?

なぜ「イボダイ(疣鯛)」と呼ばれるのでしょうか。その由来として最も有力な説は、鰓(えら)の上部、人間でいう肩のあたりにある黒い斑紋が、お灸をすえた跡(古くは「疣生(いぼお)」と呼ばれました)のように見えることから名付けられた、というものです。

「疣(いぼ)のある鯛」という意味合いで名付けられたと考えられています。鯛(タイ)と名付けられていますが、生物学的にはマダイとは全く異なる分類の魚です。

関西での別名?各地方での呼び名と漢字

前述の通り、イボダイ(シズ)は、日本各地の沿岸で古くから食されてきたため、非常に多くの地方名(別名)を持っています。

関西地方(大阪府など)では「ウオゼ」や「ウボゼ」と呼ばれることがあります。また、徳島県では「ボウゼ」と呼ばれ、後述する郷土料理にもなるほど深く親しまれています。

九州地方では、しっとりとした身質からか「モチウオ」や「モチノウオ」(福岡県・長崎県)と呼ばれることもあります。

これは、身がもっちりとしている食感を表現した、的確な呼び名と言えるでしょう。このように、地域ごとに多彩な呼び名が定着しているのが特徴です。

中には、高知県の「バカ」のように、由来がはっきりしないユニークな名前や、後述する生態に由来する「クラゲウオ」(兵庫県・広島県の一部)といった呼び名も存在します。

| 地域 | 呼び名 |

|---|---|

| 東京・神奈川・静岡 | エボダイ |

| 愛媛・広島・香川 | シズ |

| 関西(大阪など) | ウオゼ、ウボゼ |

| 徳島県 | ボウゼ |

| 九州(福岡・長崎) | モチウオ、モチノウオ |

| 八幡浜(愛媛) | アマギ |

| 高知県 | バカ |

| 兵庫・広島(一部) | クラゲウオ |

| 大分県 | アメタ |

| 鹿児島県 | コタ |

イボダイの漢字表記

一般的には、その名の由来(お灸の跡)から「疣鯛」という漢字が当てられています。

時には「恵方鯛」という縁起の良い当て字が使われることもありますが、これは比較的最近になって、縁起物として販売する際などに使われ始めた表記のようです。

江戸時代の百科事典である『和漢三才図会』には、この魚について「嫗背魚(うばせうお、おうなせうお)」という名で記述が見られます。これは「この魚の背はかがんでいて、ほぼ嫗(おうな=老婆)の背に似ている」ことが由来とされており、古くからその丸みを帯びた形状が注目されていたことがわかります。

分類(何目何科)と大きさ、マナガツオとの関係

イボダイ(シズ)は、分類学上、スズキ目イボダイ科イボダイ属に分類される海水魚です。

市場で多く流通するのは全長20cm前後の個体ですが、成魚は全長30cmに達することもあります。楕円形で平たい体型(側扁)をしており、皮膚が薄く、ウロコが剥がれやすいのが特徴です。

体色は光沢のある銀灰色で、背中側はやや青みがかっています。成長の目安としては、1歳で約14cm、3歳で約19cmほどになるとされています。

イボダイ科の特徴「食道嚢(しょくどうのう)」

イボダイ科の魚は、食道の左右に「食道嚢(しょくどうのう)」と呼ばれる袋状の器官を持つという、面白い特徴があります。この器官の内壁には歯のような突起があり、食べたエサ(特にクラゲなど)をすりつぶしたり、処理したりする役割があると考えられています。

マナガツオとの関係

姿形がよく似ている魚として「マナガツオ」が挙げられます。特に西日本では高級魚として知られるマナガツオですが、イボダイとは分類上は異なる魚です。

- イボダイ:イボダイ科

- マナガツオ:マナガツオ科

ただし、両者は同じスズキ目イボダイ亜目に属しており、近い仲間(近縁種)であることに間違いありません。マナガツオは「カツオ」という名前がついていますが、サバ科のカツオとは全くの別種で、むしろイボダイの仲間です。

「カツオが獲れない瀬戸内海で、カツオの代わりに食べられた(真似・カツオ)」というのが名前の由来という説もあるほどです。

見分けるポイントとして、マナガツオの方がより大型になり、尾ビレの切れ込みが深く、ヒレが長いといった違いがありますが、一般的にはイボダイよりもマナガツオの方が高級魚として扱われる傾向があります。

シズ(エボダイ、イボダイ)が獲れる地域と旬の時期

イボダイ(シズ)は、北海道の南部(男鹿半島・松島湾)以南から九州南岸までの日本各地、朝鮮半島、台湾、東シナ海など、東アジアの温暖な沿岸域に広く分布しています。

成魚は大陸棚上の水深がやや深い海底付近に生息しており、主に底曳き網(そこびきあみ)や定置網(ていちあみ)などで漁獲されます。日本国内の主な産地(漁獲量が多い県)としては、愛媛県、長崎県、島根県、山口県、鹿児島県などが挙げられます。

農林水産省が公表する統計でも、これらの県が上位を占めています。(参照:農林水産省「海面漁業生産統計調査」)

シズ(エボダイ、イボダイ)の旬は「夏〜秋」

イボダイの旬は、夏から秋(特に9月〜11月頃)とされています。産卵期は春から夏(4月〜8月頃)で、産卵直後の個体は一時的に味が落ちる(身が痩せる)こともありますが、体力を回復するために活発にエサを食べる夏以降、脂がしっかりとのり、非常に美味しくなります。

基本的には産卵後以外は味が落ちにくい魚とも言われており、漁獲量が増える秋口は特に狙い目です。

幼魚はクラゲと一緒に泳ぐ「クラゲウオ」

イボダイの幼魚(稚魚)は、海洋の表層を泳ぎ、毒を持つクラゲ(例:アンドンクラゲ、アカクラゲなど)の触手の間に隠れて外敵から身を守るという、非常に特徴的な習性を持っています。

この生態から「クラゲウオ」という地方名が生まれたとされています。

さらに、単に身を守ってもらうだけでなく、安全な隠れ家であるクラゲの触手や、クラゲが集めたプランクトン、あるいはクラゲ自体を餌にしているとも言われる、ちゃっかりした一面も持っています。

シズ(エボダイ、イボダイ)の値段は高い?

かつては庶民的な「大衆魚」であり、一般家庭の食卓にも気軽に上る魚でした。しかし、近年は漁獲量の減少傾向などに伴い、やや高値で安定する傾向にあります。「やや高級な魚」へと変わりつつあると言えるでしょう。

鮮魚の価格は、大きさ、鮮度、獲れる地域、その日の漁獲量によって大きく変動します。南蛮漬けに使われるような非常に小さなものは安価な場合もありますが、刺身や塩焼きに適した20cmを超えるような良質なサイズは、1kgあたり2,500円から3,000円以上の値が付くことも珍しくありません。

特に旬の時期の良質な個体は、高級魚並みの価格になることもあります。

スーパーなどの小売店では、鮮魚として並ぶ機会は減っており、むしろ開き干しの形で見かけることの方が多いかもしれません。この干物も、アジやサバなどの干物と比べると高値で取引される、高級干物の一つとして知られています。

「最近スーパーでイボダイを見かけなくなったな」と感じる方も多いかもしれません。それは、価格が高騰しているため、一般的なスーパーの店頭には並びにくくなっていることが理由の一つと考えられます。

鮮度の良いものを見かけたら、少し高くても試してみる価値は十分にありますよ。デパートの鮮魚売り場や、魚にこだわりのある高級スーパー、鮮魚専門店などで探してみると見つかるかもしれません。

同じように、スーパーで見かける機会は少ないけれど非常に美味しい高級魚として、メイチダイやオニカサゴなどもおすすめです。

シズ(エボダイ、イボダイ)の美味しい食べ方とレシピ

- シズ(エボダイ、イボダイ)食べ方とおすすめレシピ

- 定番の塩焼きと人気の干物

- 絶品の刺身とジューシーな唐揚げ

- 一番うまい煮付けとの声や、郷土料理徳島のぼうぜの姿寿司

- まとめ:シズ(エボダイ、イボダイ)は美味しい魚

シズ(エボダイ、イボダイ)の食べ方

シズ(イボダイ)は、上品な旨味を持つ白身魚でありながら、適度な脂の甘みも強いため、非常に幅広い料理で美味しく食べられる万能な魚です。

身は柔らかく、繊維質が適度にありながらも、熱を通しても硬く締まりすぎないのが最大の特徴です。これは、身の中に脂が細かく混ざっている(混濁している)ためで、加熱してもパサつきにくいのです。

また、骨が比較的柔らかく、小骨が少ないため、身離れが良く非常に食べやすい点も魅力と言えます。皮は薄いですが旨味があるため、皮を活かした調理法もおすすめです。

新鮮なシズ(エボダイ、イボダイ)の見分け方

イボダイは、体表から多量の粘液(ヌメリ)を出します。

この粘液が透明で、たくさん付着しているものほど新鮮な証拠です。鮮度が落ちるにつれて、このヌメリは白く濁り、やがてなくなって皮がカサカサしてきます。

また、お腹を触ってみて、内臓が崩れておらず、しっかりとした硬さがあるかも鮮度を見極める重要なチェックポイントです。目が澄んでいて、エラが鮮やかな紅色をしていることも確認しましょう。

下処理の方法

調理の前には、まずこのヌメリを取り除く必要があります。ボウルに入れ、塩(粗塩が望ましい)を適量振って軽くもみ、包丁の背やタワシなどで体表を優しくこすりながら流水でしっかりと洗い流します。

イボダイのウロコは「円鱗(えんりん)」と呼ばれる非常に細かく剥がれやすいウロコです。そのため、このヌメリを落とす作業と一緒にほとんど取り除くことができます。

ヌメリが取れたら、エラと腹(内臓)を取り除き、腹の中の血合いをきれいに洗い流せば、下処理は完了です。この下処理を丁寧に行うことで、魚の臭みが格段に減り、美味しく仕上がります。

シズ(エボダイ、イボダイ)の食べ方とおすすめレシピ

イボダイは、その味わいと身質から、生食(刺身、酢締め)、焼く(塩焼き、干物)、煮る(煮付け)、揚げる(唐揚げ)など、どのような調理法にも向いています。

ここでは、代表的な食べ方を一覧でご紹介します。それぞれの調理法が、イボダイの異なる魅力を引き出します。

| 調理法 | レシピの例 | 特徴・向いている理由 |

|---|---|---|

| 生食 | 刺身、皮霜造り(湯引き)、焼き切り、酢締め、昆布締め | 鮮度が良ければ、身の強い旨味と上品な脂の甘みを直接味わえる。旬の時期の脂ののった個体は特に絶品。 |

| 焼く | 塩焼き、開き干し、若狭焼き(木の芽焼き)、ムニエル、ソテー | 皮目の香ばしさと、ふっくらとした身の甘みが引き立つ。バターとの相性も良く、ムニエルもおすすめ。 |

| 煮る | 煮付け、潮汁、みそ汁 | 熱を通しても硬くならず、しっとりとした食感と旨味を煮汁と共に楽しめる。良い出汁も出る。 |

| 揚げる | 唐揚げ(丸揚げ)、フライ、南蛮漬け | 骨が柔らかいため、丸ごと(骨ごと)食べられ、外はサクッと中はふっくら仕上がる。南蛮漬けにも最適。 |

骨まで美味しく「骨せんべい」

イボダイは骨が柔らかいのが特徴です。唐揚げや南蛮漬けにすると骨ごと食べられますし、三枚におろした後の中骨を捨てるのはもったいないです。水分をよく拭き取り、素揚げにすれば、絶品の「骨せんべい」として楽しめます。

少し干してから揚げると、さらに香ばしく仕上がります。冷凍保存も可能なので、刺身や煮付けを作った際に出た中骨を取っておき、まとめて作るのも良いでしょう。

定番の塩焼きと人気の干物

イボダイの美味しさをシンプルかつ最大限に味わうなら、やはり「焼く」調理法がおすすめです。

鮮魚の塩焼き

干物で有名ですが、鮮魚(生)の塩焼きは、干物とはまた違った格別な味わいです。イボダイは水分がやや多い身質のため、調理前に振り塩をして1時間以上冷蔵庫などで置き、出てきた水分を拭き取ってから焼くと、身が締まり美味しく仕上がります。

焼くことで皮目がパリッと香ばしく、中の身はふっくらと柔らかく焼き上がります。身の甘味と脂の旨味が口の中に広がり、温かい内はもちろん、意外に冷めても美味しくいただけます。脂が上品なため、しつこくならないのが特徴です。

開き干し

イボダイ(エボダイ)の食べ方として最もポピュラーなのが開き干しです。水分が多く柔らかい身質が、干すことで適度に水分が抜け、旨味が凝縮されるため、干物には非常に適した魚と言えます。

焼いても身が硬く締まらず、しっとりとした上品な食感と、身離れの良さが人気の理由です。「イボダイの干物が一番好き」というファンも多い、高級干物の定番となっています。徳島県や愛媛県など、産地では盛んに作られています。

この絶品干物、実は家庭の冷蔵庫でも驚くほど簡単に作れるんです。詳しい作り方はこちらの記事(自家製干物レシピ)で、私が実際に作った手順を写真付きで徹底解説しています!

「バターフィッシュ」との違いに注意

市場には「バターフィッシュ」という名前で流通している輸入魚(マナガツオ科のアメリカナマズなど、イボダイとは別種)の干物もあります。

これらはイボダイ(エボダイ)の代用品として使われることがありますが、脂の質や風味が本物のイボダイとは異なります。消費者庁なども、消費者に誤解を与えないような名称表示を推奨しています(参照:消費者庁「魚介類の名称のガイドラインについて」)。

購入時には、名称や原材料をよく確認することをおすすめします。

絶品の刺身とジューシーな唐揚げ

鮮度の良いイボダイが手に入ったら、刺身や唐揚げもぜひ試していただきたい調理法です。

特に刺身は、産地や鮮度の良いものが手に入る都市部でなければ味わえない、貴重な食べ方と言えます。

刺身(皮霜造り・焼き切り・酢締め)

鮮度が命ですが、刺身は絶対におすすめです。血合いが小さく、透明感のある白身は(すぐに白濁しやすいですが)、強い旨味と、後からくる上品な脂の甘みが特徴です。イヤミのない味わい深さがあります。

皮が薄いため、皮目を引かずに熱湯をかける「皮霜造り(湯引き)」にすると、皮の食感と身の甘みが同時に楽しめます。皮下に脂があるため、この調理法は非常に理にかなっています。また、皮目をバーナーなどで炙る「焼き切り(焼霜造り)」にすると、皮下の脂が溶けて香ばしさが加わり、これもまた絶品です。

さらに、三枚におろして振り塩をし、30分ほど置いた後に酢で洗う「酢洗い」や、酢に数分漬け込む「酢締め」もおすすめです。イボダイの持つ微かな臭みが消え、より上品な味わいになります。柑橘類を絞って食べるのも良いでしょう。

唐揚げ

小型のものは、下処理(ヌメリ取り・エラ・内臓除去)だけして丸ごと唐揚げにするのがおすすめです。大型のものは刺身の残りのアラや、三枚におろした身をぶつ切りにして揚げると良いでしょう。

前述の通り骨が柔らかいため、低温でじっくり揚げれば、丸ごとバリバリと食べられるのが魅力です。

シンプルに塩こしょうで、またはポン酢で食べるのも美味しいです。

骨までパリパリに仕上げる詳しい唐揚げの作り方(世界の山ちゃん風レシピ)は、こちらの記事で徹底解説しています。

他にも骨ごと食べられる唐揚げが美味しい魚として、メゴチやウルメイワシなどがあります。

プロの技「スズメ揚げ」

小型のイボダイを丸揚げにする際、背開きにして中骨を取り除き、尾の付け根からアゴ下に向けて竹串を刺して、スズメが羽を広げているような形に整えて揚げる「スズメ揚げ(姿揚げ)」という調理法もあります。手間はかかりますが、見た目も華やかで、骨も気にならず食べやすくなります。

一番うまい煮付けとの声や、郷土料理徳島のぼうぜの姿寿司

イボダイ(シズ)は、煮付けや郷土料理でもその真価を発揮します。特に西日本で愛されている食べ方です。

煮付け

料理人や魚通の中には「この世で一番うまい煮付け魚」と評する人もいるほど、イボダイは煮付けにも最適な魚です。

その理由は、身が柔らかく、煮込んでもパサつかずにしっとりとした食感に仕上がるためです。上品な白身ながら、脂が身全体に混濁しているため、煮汁と絡むと非常に深い味わいになります。卵巣(真子)も美味ですので、卵を持っていたらぜひ一緒に煮付けてみてください。

調理の際は、一度湯通ししてヌメリや残ったウロコ、臭みを落とすのがポイントです。味付けは、酒・しょうゆ・水であっさり煮ても美味しいですし、砂糖やみりんを加えてこっくりと濃厚な甘辛い味付けにしてもご飯が進みます。ショウガを効かせるのも良いでしょう。

他の魚の絶品煮付けレシピに興味がある方は、ホウボウやクロムツの記事もぜひご覧ください。

ぼうぜの姿寿司(徳島県の郷土料理)

徳島県では、イボダイのことを「ボウゼ」と呼び、県民に非常に愛されています。その代表的な郷土料理が「ぼうぜの姿寿司」です。

これは、塩と、特産品であるスダチの果汁(または酢)で締めたボウゼを丸ごと一尾、背開きにしてシャリの上に乗せた、見た目にも豪華な押し寿司です。

特に秋祭りのごちそうとして欠かせない一品とされており、ボウゼの濃厚な旨味とスダチの爽やかな酸味が絶妙に調和します。この料理は、農林水産省選定の「うちの郷土料理」にも選ばれており、徳島の食文化を代表する一品です。

まとめ:シズ(エボダイ、イボダイ)はもの凄く美味しい魚

この記事では、シズ(イボダイ、エボダイ)の基本情報から美味しい食べ方までを、その魅力と共に詳しく解説しました。

- シズ、エボダイ、イボダイは基本的に同じ魚を指す

- 標準和名は「イボダイ」で、シズやエボダイは地方名である

- 関西では「ウオゼ」、徳島では「ボウゼ」とも呼ばれる

- 漢字は「疣鯛」と書き、お灸の跡に似た斑紋が由来とされる

- スズキ目イボダイ科の魚である

- マナガツオとは近縁種だが分類は異なる

- 大きさは20cm前後が主流で、最大30cmほどになる

- 獲れる地域は日本各地の沿岸で、愛媛や長崎などが主な産地

- 旬の時期は脂がのる夏から秋(特に9月〜11月)

- 値段は漁獲減により高騰傾向で、かつての大衆魚からやや高級な魚になりつつある

- 新鮮なものは透明なヌメリが多いのが特徴

- 上品な白身で脂の甘味があり、非常に美味しい

- 熱を通しても硬く締まりすぎず、ふっくらしっとりしている

- 刺身、塩焼き、干物、煮付け、唐揚げ、酢締めなど万能な食材である

- 特に干物や煮付け、鮮度が良ければ刺身(皮霜造り)が人気

- 徳島県には「ぼうぜの姿寿司」という郷土料理がある