「メイチダイは臭い」という噂を聞いたことはありませんか?

一部ではクセがあると言われるこの魚ですが、実はその特徴を正しく理解すれば、食通を唸らせるほどの絶品高級魚です。

この記事では、メイチダイが臭いと言われる理由、旬の時期やどこでとれるのか、そして何科の魚なのかといった基本情報をwiki風に解説します。

また、似た魚であるシロダイとの違いや、野締めと活〆で値段が大きく変わる背景にも迫ります。

ギボシムシなどが原因とされる稀な臭いの個体の話から、刺身を寝かせるとどうなるのか、そして家庭でできる美味しいレシピまで、メイチダイの全てを網羅します。

この記事でわかること

- メイチダイが臭いと言われる本当の理由と原因

- 旬の時期や値段の相場、高級魚としての価値

- シロダイなど似た魚との簡単な見分け方

- 臭みを消す捌き方と刺身や塩焼きなどの絶品レシピ

メイチダイは本当に臭い?噂の真相

- メイチダイの特徴をwiki風に解説

- 似た魚との違いとメイチダイは何科?

- シロダイとの違いを徹底比較

- 旬の時期とどこでとれる魚なの?

- ギボシムシが原因?臭い個体の謎

メイチダイの特徴をwiki風に解説

メイチダイは、その上品な味わいから知る人ぞ知る高級魚として扱われる魚です。

まずは、メイチダイがどのような魚なのか、基本的な特徴をwiki風にまとめてご紹介します。

最大で40cmほどに成長する魚で、体高が高く、マダイのような美しい鯛の形をしています。

しかし、最大の特徴は名前の由来にもなった「目」の周りにあります。

目の上を一本の黒い帯が貫くように通っていることから、「目一鯛(メイチダイ)」と名付けられました。

この帯は幼魚の時ほどハッキリしており、成魚になると薄れる傾向があります。

| 和名 | メイチダイ(目一鯛) |

|---|---|

| 科 | フエフキダイ科 メイチダイ属 |

| 最大サイズ | 約40cm |

| 主な生息域 | 千葉県・新潟県以南の沿岸、水深100mまでの岩礁域や砂底 |

| 食性 | 小魚、甲殻類などを捕食する肉食性 |

体色は銀色がかった美しい見た目で、ウロコは比較的柔らかく取りやすいのも特徴の一つです。

ただし、一部で「臭い」というイメージを持たれる原因にもなる、いくつかの注意点が存在します。

似た魚との違いとメイチダイは何科?

メイチダイは名前に「タイ」と付きますが、実はマダイやクロダイなどが属するタイ科の魚ではありません。

メイチダイは、スズキ目フエフキダイ科に分類される魚です。

このように、姿形がタイに似ていることから名前に「タイ」が付く魚を「あやかり鯛」と呼びます。

メイチダイは、その代表的な一種というわけです。

フエフキダイ科の魚は、温暖な海域に多く生息しており、上質な白身を持つ種類が多いことで知られています。

フエフキダイの仲間にはどんな魚がいる?

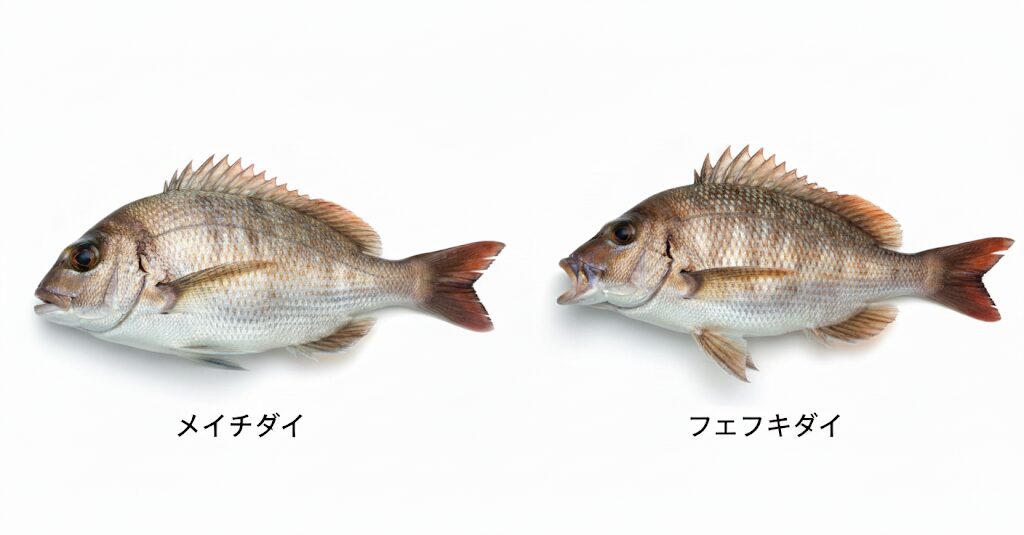

メイチダイと同じフエフキダイ科には、ハマフエフキ(別名:タマン)やフエフキダイなどがいます。

これらは顔つきや体型がメイチダイと似ており、食味の方向性も近いものがあります。

メイチダイは、特に同じメイチダイ属の「シロダイ」や「サザナミダイ」と非常によく似ているため、市場でも混同されることがあるほどです。

正しい知識を持つことで、的確に見分けることができるようになります。

シロダイとの違いを徹底比較

メイチダイに最も似た魚として挙げられるのが「シロダイ」です。

両者は専門家でも見間違えることがあるほど酷似していますが、いくつかのポイントを押さえれば見分けることが可能です。

最大の違いは、メイチダイ特有の「目を通る黒い帯」と「尾ビレの色」です。

シロダイにはこの明確な帯がなく、尾ビレの縁が赤みを帯びている特徴があります。

一方でメイチダイは、尾ビレに赤みがありません。

| 特徴 | メイチダイ | シロダイ |

|---|---|---|

| 顔の模様 | 目を貫くように黒い帯がある(特に若魚で顕著) | 明確な帯はなく、茶褐色の斑点が散らばる |

| 尾ビレ | 縁に赤みがない | 縁が赤みを帯びている |

| 体色 | 銀色がかった灰色がベース | 全体的に白っぽい |

もし店頭でどちらか迷った場合は、まず顔の模様と尾ビレの縁の色を確認するのが最も確実な方法と言えるでしょう。

どちらも非常に美味しい高級魚ですが、これらの違いを知っておくと魚選びがさらに楽しくなります。

旬の時期とどこでとれる魚なの?

メイチダイの最も美味しい旬は、産卵期を迎える夏から秋にかけてです。

具体的には、7月から11月頃までが美味しい時期とされています。

白身魚の味が落ちやすい夏場に脂が乗ってくるため、市場では非常に重宝される存在です。

旬の時期のメイチダイは「磯の大トロ」とも呼ばれるほど、上質な脂を蓄えており、濃厚な旨味と甘みを楽しむことができます。

主な産地・漁獲地域

メイチダイは暖かい海を好む魚で、日本では主に千葉県や新潟県より南の地域で水揚げされます。

特に、以下の地域が主な産地として知られています。

漁獲量がそれほど多くないため、多くは産地で消費される傾向にあり、都市部の市場にはなかなか出回らない希少な魚です。

ギボシムシが原因?臭い個体の謎

メイチダイについて調べると、「臭い」という情報、特に「目が臭い」という噂を目にすることがあります。

しかし、これは多くの場合、誤解に基づいています。

結論から言うと、目の液体そのものが臭いわけではありません。

臭いの主な原因は、体表を覆っている粘液(ヌメリ)や、内臓の処理の仕方にあります。

この粘液をしっかりと洗い流さずに調理すると、独特の磯臭さが身に移ってしまうのです。

稀に存在する「カルキ臭」の個体について

ただし、ごく稀に「カルキ臭」やアンモニア臭のような不快な臭いを持つ個体が存在することも事実です。

これは、メイチダイが食べたエサに由来すると考えられています。

シロギスが特定のゴカイ類を食べてカルキ臭を持つことがあるように、メイチダイも特定の生物(一説にはギボシムシなど)を捕食することで、身に臭いが蓄積されるケースがあるようです。

これは個体差によるもので、全てのメイチダイが臭いわけでは決してありません。

つまり、「メイチダイは臭い」というのは、一部のハズレ個体か、あるいは下処理の失敗が原因であることがほとんどなのです。

正しい処理を施したメイチダイは、臭みがなく非常に美味です。

魚の臭みの原因と対策については、タカノハダイの記事でも詳しく解説しています。

メイチダイが臭いと言われる理由と食べ方

- 野締めと活〆で味が変わる理由

- 高級魚メイチダイの値段はいくら?

- 刺身は寝かせると美味しくなる?

- 絶品メイチダイのおすすめレシピ

- メイチダイが臭いという噂の総まとめ

野締めと活〆で味が変わる理由

メイチダイの評価を大きく左右するのが、「締め方」の違いです。市場では「活〆(いけじめ)」と「野締め(のじめ)」という言葉が使われ、これによって味も値段も天と地ほどの差が出ます。

活〆とは、釣った直後の生きている魚を適切な方法な方法で即殺し、血抜きをする処理法です。

これにより、魚の鮮度が最大限に保たれ、臭みの原因となる血が身に回るのを防ぎます。身に透明感が出て、死後硬直も遅らせることができるため、最高の状態で魚を味わうことが可能です。

一方、野締めとは、網で漁獲された魚が船の上で自然に死んでしまった状態を指します。

魚が暴れて体力を消耗し、血が身に回ってしまうため、身焼けや臭みの原因となります。

活〆が絶対条件!

メイチダイを美味しく食べるには、活〆されていることが絶対条件と言っても過言ではありません。

野締めのメイチダイは価値が著しく低く、臭みの原因にもなるため、購入する際は締め方を確認することが非常に重要です。

「メイチダイが臭い」という経験をした人の多くは、もしかしたら野締めの個体を食べてしまったのかもしれません。

高級魚メイチダイの値段はいくら?

メイチダイは漁獲量が少なく、味が非常に良いことから高級魚として扱われています。

特に、適切に活〆されたものは高値で取引されます。

市場での値段の相場は、1kgあたり2,000円から5,000円程度が目安となります。

旬の時期で入荷量が多い場合や、少しサイズが小さいものは安くなることもありますが、基本的に高値で安定している魚です。

料亭や高級寿司店で扱われることも多い魚ですね。もし鮮魚店で状態の良いメイチダイを見かけたら、少し奮発してでも試してみる価値は十分にありますよ!

一方で、前述の通り野締めの個体は価値が大幅に下がり、非常に安価で売られていることもあります。

値段だけで判断せず、魚の状態をしっかり見極めて購入することが、美味しいメイチダイに出会うための鍵となります。

メイチダイも高級魚ですが、深海魚の高級魚として知られるムツやクロムツも格別の味わいです。

刺身は寝かせると美味しくなる?

釣ったばかりの魚を刺身にする際、「すぐに食べるべきか、数日寝かせるべきか」はよく議論になるテーマです。

メイチダイの場合はどうなのでしょうか?

結論から言うと、これは好みや魚の状態によって意見が分かれます。

釣れたて(活け)派の意見

釣れたその日のメイチダイは、透明感のある美しい身と、コリコリとした強い食感が魅力です。

「この独特の食感こそがメイチダイの醍醐味」と考える人は、すぐに食べることを推奨します。

活けの状態でも、旨味もしっかりと感じられます。

寝かせる(熟成)派の意見

一方で、1〜3日程度冷蔵庫で寝かせると、死後硬直が解けて身が柔らかくなり、イノシン酸などの旨味成分が増加します。

これにより、食感はモチっとして、よりねっとりとした舌触りと濃厚な旨味が引き出されます。

皮付きのまま熟成させ、食べる直前に皮を引く「焼き霜造り」なども、熟成させた方が美味しくなります。

どちらが正解というわけではありません。

コリコリした食感を楽しみたいなら当日、濃厚な旨味を堪能したいなら数日寝かせてみる、といったように、好みに合わせて食べ比べてみるのがおすすめです!

絶品メイチダイのおすすめレシピ

メイチダイは上質な白身魚なので、様々な調理法で美味しくいただけます。

ここでは、特におすすめのレシピをいくつかご紹介します。

刺身

新鮮なメイチダイが手に入ったら、まずは刺身で味わうのが一番です。

透明感のある美しい白身は、見た目にも食欲をそそります。醤油を少しつけるだけで、脂の甘みと上品な旨味が口いっぱいに広がります。

皮を湯引きや炙って食べるのも皮目の下の脂をくまなく味わえておススメです。

塩焼き

シンプルな塩焼きも、メイチダイのポテンシャルを最大限に引き出す調理法です。

特に皮と身の間に上質な脂が多いため、じっくりと火を通すことで皮はパリッと香ばしく、身は驚くほどふっくらとジューシーに仕上がります。

他の魚との違いがよく分かる食べ方です。

煮付け

頭やカマなどのアラは、煮付けにするのがおすすめです。

骨から非常に良い出汁が出るため、身だけでなく煮汁まで美味しくいただけます。

甘辛い味付けが、脂の乗ったメイチダイの身によく合います。

潮汁

刺身や焼き物で残ったアラは、ぜひ潮汁にしてみてください。

アラを一度湯引きしてから昆布だしで煮出し、酒と塩で味を調えるだけで、メイチダイの上品で濃厚な旨味が溶け出した、極上の一杯が完成します。

メイチダイが臭いという噂の総まとめ

この記事では、メイチダイが臭いという噂の真相から、その本当の魅力、美味しい食べ方までを解説しました。

最後に要点をまとめておきます。

- メイチダイが臭いと言われる主な原因は体表の粘液や不適切な処理

- 「目が臭い」というのは誤解で、調理時に目を傷つける必要はない

- ごく稀にエサが原因でカルキ臭のする個体も存在する

- メイチダイはタイ科ではなくフエフキダイ科の魚

- 旬は夏から秋で「磯の大トロ」と呼ばれるほど脂が乗る

- シロダイと酷似しているが目の黒い帯と尾ビレの色で見分けられる

- 味と値段は「活〆」か「野締め」かで大きく変わる

- 活〆のものは1kgあたり数千円する高級魚

- 臭みを消すには調理前に体表のヌメリをしっかり洗い流すことが重要

- 新鮮なものは刺身が絶品で、食感を楽しむなら当日、旨味なら熟成させる

- 皮と身の間の脂が美味しいため塩焼きもおすすめ

- アラからは絶品の出汁が出るため潮汁や煮付けも最高

- 正しい知識を持てば臭みのない最高の状態で楽しめる魚

- 見かけたらぜひ挑戦してほしい美味な魚