釣りやスーパーの鮮魚コーナーで「アジ」として並ぶ魚たち。

しかし、その中に「丸アジ」と「真アジ」という、よく似て非なる二種類が混ざっていることをご存知でしょうか。

「丸アジはまずい」「真アジより味が落ちる」といった話を耳にしたことがあるかもしれません。

実際に、真アジと比べて安価で売られていることも多く、なぜ安いのか、本当に美味しくないのかと疑問に思う方もいるでしょう。

実際のところ、丸アジと真アジはどっちが美味しいのでしょうか。

この記事では、通称「青アジ」とも呼ばれる丸アジと、食卓の王様である真アジはどう違うのか、その生態から特徴までを徹底的に比較・解説します。

スズキ目アジ科という分類上の位置づけから、体高の高いアジの見分け方、主に獲れる地域、そして味を大きく左右する最も気になる旬の時期まで、深く掘り下げていきます。

また、アジを安全に食べる上で避けては通れないアニサキスのリスクにも、公的機関の情報に基づいて詳しく触れていきます。

丸アジは水分が多いため、刺身や塩焼き、フライにすると水分が多いから不向きと感じることがあるのは事実です。

しかし、その科学的な特性を理解すれば、天ぷらが最適な理由が見えてきます。

この記事を最後まで読めば、丸アジの本当に美味しい食べ方や絶品レシピがわかり、その隠れた魅力にきっと気づくはずです。

この記事で分かること

- マルアジとマアジの生態から分かる明確な見分け方

- マルアジが「まずい」と言われる科学的根拠と本当の理由

- マルアジの味のピークである「旬」の時期と美味しい産地

- 魚の水分量を活かす、科学的根拠に基づいた最適な調理法

「丸アジはまずい」は誤解?真アジとどっちが美味しいか比較

- 丸鯵と真鯵はどう違う?

- スズキ目アジ科?何目何科の魚か

- なぜ通称「青アジ」と呼ばれるのか

- 獲れる地域とそれぞれの旬の時期

- 体高の高いアジはどちらか

丸鯵と真鯵はどう違う?

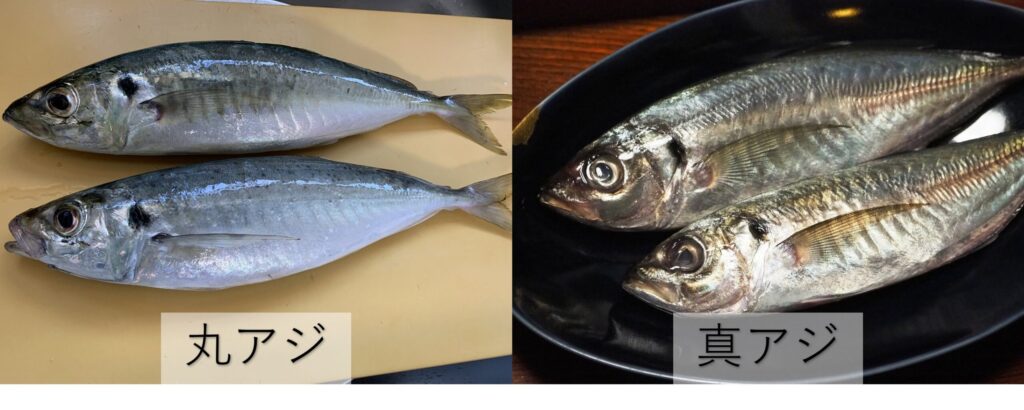

スーパーの鮮魚コーナーや釣り場で私たちが「アジ」として認識している魚には、主に「マアジ(真鯵)」と「マルアジ(丸鯵)」の2種類が存在します。これらはしばしば専門家でなければ見分けが難しいほど似ていますが、生物学的には全く別の魚であり、味、食感、そして価格に至るまで多くの違いがあります。

両者を見分ける最もわかりやすい外見上の違いは、体つき(体型)と、「ゼンゴ(ゼイゴとも呼ばれる)」または「稜鱗(りょうりん)」と呼ばれる尾びれ付近の硬いトゲ状の鱗の位置です。マルアジはその名の通り、体を上から見ると丸みを帯びており、断面が円筒形に近い流線形をしています。一方、マアジは左右から押しつぶされたように平たく(側扁し)、全体的に高さがある、いわゆる「魚らしい」体型をしています。

これらの違いを理解することで、購入時や調理時に適切な魚を選ぶ手助けとなります。以下の表に、それぞれの特徴をより詳しくまとめましたので、見分ける際の参考にしてください。

| 特徴 | マアジ(真鯵) | マルアジ(丸鯵) |

|---|---|---|

| 分類 | アジ科 マアジ属 | アジ科 ムロアジ属 |

| 体型 | 平たく、体高が高い(ひらたい)。岩礁地帯を機敏に動くのに適している。 | 筒状で、断面が丸い。外洋を高速で回遊するのに適した流線形。 |

| ゼンゴまたはゼイゴ(稜鱗) | 側線の全体に沿って、エラの後方から尾びれまで長く存在する。 | 側線の後半の直線部分のみに存在し、前半のカーブ部分にはない。 |

| 小離鰭(しょうりき) | ない。 | 尾びれの付け根(背側と腹側)に一対ある。ムロアジ属の決定的特徴。 |

| 体色 | 沿岸に定着する個体は黄色味を帯びることがある(キアジ)。 | 全体的に青緑色が強く、背中がより青々としている(アオアジ)。 |

| 旬の時期 | 春~夏(4月~8月頃)。産卵期を前に脂がのる。 | 秋~冬(9月~12月頃)。越冬のために脂を蓄える。 |

| 味わい・食感 | 上品な旨味とバランスの取れた脂。身がしっかりしており食感が良い。 | 血合いが大きく、やや水分が多い。旬の時期は脂がのり、濃厚で力強い味わい。 |

| 市場価格 | 比較的高価で、ブランドアジは高級魚として扱われる。 | マアジに比べ安価。漁獲量が多いことや鮮度落ちが早いことが理由。 |

見分ける決定的なポイントは「小離鰭(しょうりき)」!

もしゼンゴ(ぜいご)の位置や体型で見分けるのに迷ったら、尾びれの付け根を確認してください。背中側と腹側に、本体から離れた小さな独立したヒレ(小離鰭)があれば、それはマルアジです。これは高速で泳ぐムロアジの仲間に共通する舵のような役割を持つヒレで、マアジ属には絶対にありません。ここをチェックするのが最も確実な同定方法です。

スズキ目アジ科?何目何科の魚か

普段何気なく「アジ」と呼んでいる魚ですが、その生物学的な分類を知ることで、なぜこれほど似ているのに違いが生まれるのか、より深く理解することができます。

マアジとマルアジは、どちらも非常に大きな魚類のグループである「スズキ目・アジ科」に属しています。スズキ目は世界中の魚類の約40%が含まれる巨大な分類群で、タイやスズキ、ハタといった多種多様な魚がこの仲間に含まれます。

その中でもアジ科(学名: Carangidae)は、食用として非常に重要な魚種を多く含み、ブリやカンパチ、ヒラマサ、そして最高級魚のシマアジなどもアジ科の一員です。これらは世界中の温帯から熱帯の海にかけて生息し、水産業における重要魚種となっています。

しかし、このアジ科の中でも、さらに細かい「属」というレベルで、マアジとマルアジは別の道を歩みます。

- マアジ:マアジ属 (Trachurus)

- マルアジ:ムロアジ属 (Decapterus)

マアジが「マアジ属」を代表する種であるのに対し、マルアジは名前こそ似ていますが、実は伊豆諸島の特産品「くさや」の原料として知られる「ムロアジ」と同じグループに分類されるのです。

この「属」レベルでの違いが、前述した体つきやヒレの有無、生態といった具体的な違いとして現れてくるわけです。言わば、同じ会社(アジ科)に所属していても、部署(属)が違うようなものと考えると分かりやすいでしょう。

学名の由来を探る

それぞれの学名には、その魚がどのように認識されてきたかの歴史が刻まれています。

マアジ:Trachurus japonicus

属名の "Trachurus" はギリシャ語で「粗い尾」を意味し、これはゼンゴの存在に由来します。種小名の "japonicus" はラテン語で「日本の」という意味であり、日本を代表する魚として古くから認識されていたことを示しています。

マルアジ:Decapterus maruadsi

属名の "Decapterus" は「10のヒレ」を意味し、背びれや尻びれの後ろに小離鰭が並ぶ特徴を表しています。種小名の "maruadsi" は、シーボルトらが日本の標本を記載した際に、長崎での地方名「まるあじ」をそのまま採用したことに由来すると言われています。

なぜ通称「青アジ」と呼ばれるのか

マルアジは、市場や釣り人の間でしばしば「青アジ(アオアジ)」という通称で呼ばれます。これは主に、その体色に由来するものです。

マアジももちろん背中側は青緑色をしていますが、マルアジはそれと比較して全体的により青味が強く、光の加減によっては鮮やかなコバルトブルーに見えるほど青々としている傾向があります。

特に釣り上げてすぐの新鮮な状態や、海中で群れをなして泳いでいる姿を見ると、その色の違いはより顕著に感じられます。この体色は、外洋を回遊する魚によく見られる保護色の一種と考えられています。

この呼び名が定着した背景には、マアジとの対比があります。マアジの中でも、特に沿岸の岩礁域(瀬)に定着してあまり回遊しない個体群は、体が黄色味を帯び、脂の乗りが良いことから「黄アジ(キアジ)」として珍重されることがあります。

この美食家に人気の「黄アジ」と区別する形で、体が青いマルアジを「青アジ」と呼ぶようになった、という説が有力です。

市場では、見た目の印象から「アオアジ」と呼ぶ人が多いですね。もし魚屋さんで「今日のアオアジ、脂のってるよ!」と言われたら、それはマルアジのことだと考えてよいでしょう。特に西日本の市場では一般的な呼び名です。

獲れる地域とそれぞれの旬の時期

マアジとマルアジ、どちらを食卓に迎えるか考える上で、生息域や最も美味しくなる「旬」の時期を知ることは極めて重要です。この違いを理解することが、本当に美味しいアジに出会うための最大の秘訣と言えるでしょう。

獲れる地域と生態

マアジとマルアジは、ともに日本近海の沿岸から沖合にかけて広く分布していますが、好む水温や主な生活圏に若干の違いが見られます。水産庁の「令和3年度 水産白書」によると、マアジは日本周辺の広範な海域で重要な漁業資源となっています。一方、マルアジはマアジよりも暖かい海域を好む傾向があり、特に黒潮の影響を強く受ける西日本や太平洋側の地域で漁獲量が多くなります。大阪湾や紀伊水道、九州近海などはマルアジの好漁場として知られています。

最も重要な「旬」の違い

「マルアジはまずい」という不名誉なイメージが広まってしまった最大の理由の一つが、この旬の時期、つまり最も脂が乗って美味しくなるタイミングがマアジと正反対であることにあると考えられています。

マアジの旬:春から夏 (4月~8月頃)

多くの魚と同様に、産卵を控えて体に栄養をたっぷりと蓄えるこの時期、マアジは脂が最高潮に達し、旨味も増します。初夏の「梅雨アジ」は特に美味しいとされます。

マルアジの旬:秋から冬 (9月~12月頃)

マアジの味が産卵後に落ちてくる初秋頃から、マルアジは越冬と来年の産卵に備えて脂を蓄え始め、旬を迎えます。特に晩秋から初冬にかけて、冷たい海で獲れる大型のマルアジは「寒アジ」とも呼ばれ、全身にきめ細かいサシのような脂が入り、マアジを凌駕するほどの濃厚な美味しさになることも少なくありません。

つまり、多くの人がアジを食べたくなる夏場に、旬のマアジと並んで旬を外したマルアジが市場に出回ることがあります。この脂が抜けて水っぽくなった夏のマルアジを食べて「まずい」と感じてしまうという不幸な食体験が、悪い評判の一因となっているのです。

逆に、旬である冬に、適切に処理された良質なマルアジを食べれば、その力強く濃厚な味わいに驚くことでしょう。

体高の高いアジはどちらか

魚の体型を評価する際によく使われる言葉に「体高(たいこう)」があります。これは魚体の最も高さがある部分、一般的には背びれの付け根から腹びれの付け根までの垂直距離を指し、魚の全体的なシルエットを決定づける重要な要素です。

結論から言うと、より体高が高いのはマアジです。

マアジは体が左右に平たく(側扁しており)、全体的に「平べったい菱形」に近い印象を受けます。この体高がある体型は、岩礁地帯や海底付近で障害物を避けながら機敏に方向転換したり、定位したりするのに適しています。

特に沿岸域に定着する「瀬付き」と呼ばれるマアジは、回遊性の個体よりもさらに体高が高くなる傾向があり、これが脂の乗りの良さにも繋がっています。

一方、マルアジは体高が低く、体が細長い筒状、いわゆる「紡錘形(ぼうすいけい)」に近い形をしています。この水の抵抗が少ない流線形の体型が「マルアジ」という名前の由来にもなっており、外洋を高速で長距離回遊するのに非常に効率的です。

同じアジ科ムロアジ属の魚たちが、カツオやマグロのようにいずれも高速遊泳に適した細長い体型をしていることからも、その生態的な役割がうかがえます。

調理のしやすさにも影響が

この体型の違いは、我々が調理する際の扱いやすさにも直結します。体高が高く身の幅が広いマアジは、三枚におろした時に立派なフィレが取れるため、刺身やアジフライといった料理に非常に向いています。

対して、筒状のマルアジは輪切りにして塩焼きや煮付けにするのが容易で、骨付きのまま調理することで旨味を余すことなく味わうことができます。

まずいと言われる理由と丸アジの本当に美味しい食べ方とは

- 刺身や塩焼きの味の違い

- 水分が多いからフライには不向き?

- 実は天ぷらが最適な理由

- 他の美味しい食べ方と人気レシピ

- 注意!アジにアニサキスはいる?

刺身や塩焼きの味の違い

旬や産地、鮮度といった条件によって魚の味は大きく変動しますが、それを踏まえた上で、マアジとマルアジには身質に由来する基本的な味わいの方向性の違いが存在します。特に素材の味がダイレクトに伝わるシンプルな調理法、刺身や塩焼きでは、その差が顕著に現れます。

刺身の味わい

マアジの刺身は、上品な旨味と、程よい歯ごたえのあるしっかりとした食感が最大の魅力です。白身魚に近いクセのない味わいで、後味にふわっと広がる脂の甘みが特徴。血合い(赤黒い部分の筋肉)が比較的少なく、色合いも美しいため、万人受けする刺身と言えます。

特にブランド化されたマアジは、高級白身魚にも匹敵する評価を受けます。

一方、マルアジの刺身は、血合いが大きく、身に水分が多いため、マアジに比べてネットリとした柔らかい食感です。この血合いには鉄分やアミノ酸が豊富に含まれており、独特の酸味とコクがあります。これが一部の人には「生臭い」「クセが強い」と感じられ、「まずい」と言われる一因かもしれません。

しかし、旬の極上のマルアジは、この血合いの風味と全身に回った濃厚な脂の甘みが融合することで、マアジにはない力強く、奥行きのある味わいを生み出します。通好みの味と言えるでしょう。

鮮度が命!マルアジの刺身

マルアジはマアジに比べて鮮度落ちが早い魚です。釣り上げた際は速やかに活け締め・血抜きを行い、しっかりと氷で冷やして持ち帰ることが重要です。鮮度が落ちると、特有の風味が臭みに変わりやすいため、刺身で食べる場合は可能な限り新鮮なものを選びましょう。

塩焼きの味わい

塩焼きにすると、加熱による身質の変化で、両者の違いはさらに明確になります。

マアジは、加熱すると身がふっくらと仕上がり、皮はパリッと、身はジューシーで旨味豊かな味わいが楽しめます。身離れも良く、食べやすいのも特徴です。まさに塩焼きの王道と言えるでしょう。

マルアジは、前述の通り水分が多いという特性から、旬を外した個体や鮮度が落ちたものを焼くと、加熱によって水分が抜けすぎてしまい、身が硬く締まりパサついた食感になることがあります。これが「塩焼きにすると美味しくない」と言われる最大の理由です。

ただし、これも旬の脂がのりきった個体であれば話は全く別。皮と身の間にある濃厚な脂が焼くことで溶け出し、身全体をコーティングするように広がります。これにより、パサつきとは無縁の、しっとりと濃厚な味わいに変化し、マアジとはまた違った美味しさを堪能できます。

水分が多いからフライには不向き?

家庭料理のスター選手であり、お惣菜の定番でもある「アジフライ」。この料理においても、マルアジの「水分が多い」という特性が、評価を二分する大きなポイントとなっています。

私たちが美味しいアジフライに求めるのは、「衣はどこまでもサクサク、中の身はふっくらと柔らかくホクホク」な状態でしょう。この理想を実現する上で、身が締まっていて適度な水分量を持つマアジは、まさにアジフライ界の優等生です。揚げても身崩れしにくく、理想的な食感に仕上げやすいのです。

なぜマルアジのフライは難しいのか?

マルアジは、その身に多くの水分を含んでいます。これを高温の油で揚げると、内部の水分が急激に蒸発し、水蒸気となって衣へと向かいます。この水蒸気が衣の油切れを悪くし、結果としてべちゃっとした重い食感になりがちです。

また、加熱によって身が柔らかくなりすぎるため、マアジのような心地よい「ホクホク感」が得られにくい場合があります。こうした物理的な理由から、「マルアジはフライには不向き」という意見が根強くあるのです。

しかし、これは決して克服不可能な課題ではありません。むしろ、少しの工夫でこの短所を補い、マルアジならではのフライを楽しむことができます。皮目に独特の風味があるため、上手く揚げることができれば、マアジとは一味違う個性的なアジフライになります。

マルアジフライを美味しく揚げるコツ

- 下処理で水分を抜く:揚げる前にフィレに軽く塩を振り、キッチンペーパーで挟んで10分ほど置きます。これにより余分な水分が抜け、身が締まります。

- 衣をしっかりと付ける:小麦粉、溶き卵、パン粉の衣を丁寧に、隙間なく付け、身の水分を衣の中に閉じ込めます。

- 高温・短時間で揚げる:180℃程度の高温の油で、衣が色づくまで短時間でさっと揚げます。これにより、身に火が通り過ぎる前に衣をサクッとさせることができます。

実は天ぷらが最適な理由

アジフライでは調理の難易度を上げる要因とされた「水分が多い」というマルアジの特性。しかし、視点を変え、調理法をスイッチすれば、これ以上ないほどの「長所」として輝き始めます。そのマルアジのポテンシャルを120%引き出す調理法こそが、日本の誇る「天ぷら」なのです。

天ぷらは、高温の油で衣を揚げる調理法ですが、その科学的な本質は「衣の中で素材を高温で蒸し上げる」という点にあります。食材が直接油に触れるのではなく、薄い衣を介して間接的に、しかし急激に熱が加えられます。

すると、食材が持つ水分が一気に沸騰して水蒸気となり、その蒸気が素材自身を内側から加熱するのです。

水分が多いからこそ、天ぷらは至高の逸品に!

この「高温スチーム料理」とも言える天ぷらにとって、マルアジがその身に豊富に蓄えた水分は、まさに最高の武器となります。衣の中で瞬時に蒸し上げられたマルアジの身は、驚くほどジューシーで、絹のように滑らかでふっくらとした食感に仕上がります。

塩焼きやフライで懸念されたパサつきとは全く無縁の、しっとりとした極上の口当たりは、身が締まったマアジの天ぷらではなかなか到達できない境地です。

外側の衣はサクッと軽く、一噛みすれば中の身から旨味を含んだ水分がじゅわっと溢れ出す。この素晴らしいコントラストは、まさにマルアジの特性を最大限に活かしきった調理法と言えるでしょう。

もし新鮮なマルアジを手に入れる機会があれば、ぜひ一度天ぷらにしてみてください。その衝撃的な美味しさに、きっと「まずい」という既成概念は覆されるはずです。

天ぷらにする際は、三枚におろして中骨を取り除いたフィレを使います。大葉で巻いて揚げたり、開いた骨を「骨せんべい」として二度揚げしたりするのも絶品ですよ。マルアジの新たな魅力を発見できること間違いなしです!

他の美味しい食べ方と人気レシピ

天ぷら以外にも、マルアジが持つ独特の身質や風味を活かした美味しい食べ方は数多く存在します。ここでは、特におすすめの伝統的なレシピから、少し変わった食べ方までご紹介します。

なめろう(味噌たたき)

千葉県房総半島の漁師料理として生まれた「なめろう」は、マルアジとの相性が抜群です。三枚におろした身を、味噌、ネギ、ショウガ、大葉などの薬味と一緒に、まな板の上で粘り気が出るまで包丁で細かく叩き合わせます。

マルアジのやや柔らかい身質が薬味や味噌と一体化しやすく、濃厚で複雑な味わいを生み出します。ご飯のお供にも、日本酒の肴にも最高の郷土料理です。「皿をなめるほど美味しい」というのが名前の由来とされています。

さんが焼き

この「なめろう」を焼いたものが「さんが焼き」です。山の家(山家)に持ち帰って食べたことからこの名が付いたとされ、なめろうをアワビの殻やホタテの貝殻に詰めて焼いたり、シソの葉で挟んで焼いたりします。

最近ではフライパンでハンバーグのように焼くのが手軽です。火を通すことで味噌の香ばしさが際立ち、生魚が苦手な方やお子様でも美味しくいただけます。

煮付け

マルアジは加熱すると良い出汁が出るため、煮魚にも非常に向いています。特に、頭を落として内臓を取り除き、骨付きのまま筒切りにして煮付けると、骨の周りのゼラチン質や旨味も余すことなく味わえます。

ショウガをたっぷりと効かせ、醤油、みりん、酒で甘辛く煮付ければ、ご飯が進む家庭の定番おかずになります。大根やゴボウといった根菜と一緒に煮込むと、魚の旨味が野菜に染み渡り、一層美味しくなります。

酢じめ(しめアジ)

血合いが多く風味が強いマルアジは、酢でしめる調理法にも適しています。三枚におろして腹骨などを取り除いたフィレに強めに塩を振り、水分を抜いてから酢で洗い、甘酢に漬け込みます。酢の効果で生臭さが和らぎ、身がキュッと締まってさっぱりといただけます。ワサビ醤油でそのまま食べるのはもちろん、お寿司のネタとしても絶品です。

旬のマルアジは、もちろん刺身も格別です。鮮度が良ければ、シンプルにショウガ醤油でその力強い味わいを堪能するのが一番かもしれません。また、高知県などで食べられる、ニンニクやネギをたっぷり使った「たたき」にするのもおすすめです。

注意!アジにアニサキスはいる?

アジを刺身やたたき、酢じめなど、加熱せずに食べる際に、最も注意しなければならないのが寄生虫である「アニサキス」による食中毒です。このリスクは、魚を安全に楽しむための必須知識です。

結論から言うと、マアジ、マルアジを問わず、天然のアジにはアニサキスが寄生している可能性はじゅうぶんにあります。アニサキスは多くの海洋生物(サバ、イカ、サンマ、カツオなど)に寄生する線虫の一種です。

その幼虫が寄生した魚介類を生きたまま人間が摂取することで、数時間後に激しい腹痛や嘔吐などを引き起こす急性アニサキス症を発症することがあります。

アニサキス食中毒を予防するための鉄則

幸い、アニサキスは肉眼でも確認できる大きさ(長さ2~3cm、幅0.5~1mm程度の白い糸状)なので、調理の際に注意深く観察することが最も重要です。

特に内臓の表面や腹の身(ハラス)に多く寄生しているため、魚を捌く際は内臓を速やかに、そして丁寧に除去し、身にアニサキスがいないか、光に透かすなどしてよく確認してください。アニサキスは熱と冷凍に非常に弱いため、以下の対策が極めて有効です。

- 加熱処理:中心温度が70℃以上になるように、あるいは60℃で1分以上加熱する。

- 冷凍処理:-20℃で24時間以上冷凍する。

一般的な料理で使う程度の塩、酢、ワサビ、醤油などではアニサキスは死滅しません。「酢じめにしたから安心」というわけではないので注意が必要です。安全に美味しく魚を食べるためにも、正しい知識を持って対処しましょう。

(参照:厚生労働省「アニサキスによる食中毒を予防しましょう」、食品安全委員会「ファクトシート」)

このように、刺身にはアニサキスという内部からのリスクがありますが、魚によってはオニカサゴのように、ヒレの毒という外部からの危険性にも注意が必要です。

結論!丸アジはまずい?真アジとどっちが美味しい?

- マルアジとマアジはスズキ目アジ科に属するが「属」が異なる別の魚

- 体が丸く筒状で尾に小離鰭があるのがマルアジ、平たく全体にゼンゴがあるのがマアジ

- マルアジはその青々とした体色から通称「青アジ」とも呼ばれる

- マアジの旬は産卵前の春から夏で、上品な旨味が特徴

- マルアジの旬は越冬前の秋から冬で、濃厚な脂と力強い味わいが特徴

- 「マルアジはまずい」という評判は旬を外した夏場の個体を食べた場合に多い

- 旬のマルアジは鮮度が良ければ刺身も絶品でマアジを凌ぐこともある

- マルアジは水分量が多いため塩焼きやフライはパサつきやべたつきが出やすい

- この水分量の多さは「蒸し料理」である天ぷらにすると最高の長所となる

- 天ぷらにすると衣の中で蒸され、驚くほどジューシーでふっくらと仕上がる

- なめろう、さんが焼き、煮付け、酢じめなどもマルアジの特性を活かせる調理法

- アジ類にはアニサキスが寄生している可能性があり生食には注意が必要

- アニサキス対策の基本は目視での除去と、加熱または冷凍処理である

- 結論としてマルアジは「まずい魚」ではなく「旬と調理法を選ぶ魚」である

- それぞれの魚の特性を理解し、最も美味しい時期に最適な調理法で味わうことが重要

アジの仲間には他にも美味しい魚がいます。特に脂の乗りが凄いオアカムロ(赤ムロアジ)とムロアジの違いについては、こちらの記事で実食レビューと共に解説しています。