スーパーで手頃な価格で売られている「ツバス」。

しかし、「ツバスの刺身はまずい」という噂を耳にして、購入をためらったことはありませんか?

実はその評価、食べ方一つで大きく変わるかもしれません。

この記事では、ツバスがまずいと言われる理由と、その概念を覆すツバスの美味しい食べ方を徹底解説します。

そもそも、つばすとぶりの違いや、ハマチの違いは何ですか?という疑問から、イナダなど地域によって呼び名が変わる出世魚の基本、さらにはヒラマサやカンパチとの違いまで、魚の基本知識を網羅。

美味しい時期はいつですか?

という旬の情報や主な産地、そしてプロが行うツバスの捌き方、気になる臭みを取る方法は?

といった下処理のコツまで詳しくご紹介します。

脂がのってないから油を足して補うという発想で、刺身にごま油を合わせる驚きのレシピや、加熱するときは片栗粉をまぶすテクニック、刺身で食べる際の寄生虫対策まで、ツバスの魅力を最大限に引き出す情報が満載です。

この記事で分かること

- ツバスが「まずい」と言われる理由と、美味しく食べるための根本的な解決策がわかります

- ブリやハマチ、カンパチなど、似ている魚との明確な違いが理解できます

- 家庭でできる正しい捌き方と、臭みを消すための具体的な下処理方法を学べます

- 刺身から加熱料理まで、ツバスの魅力を引き出す様々なレシピを知ることができます

ツバスの刺身はまずい?基本情報と美味しい食べ方

- ツバスは何目何科?実は出世魚

- つばす・ぶり・ハマチの違いは何ですか?

- イナダなど地域によって呼び名が変わる

- ヒラマサやカンパチとの違いも解説

- 旬はいつ?美味しい時期はいつですか?

- ツバスの主な産地と特徴

ツバスは何目何科?実は出世魚

ツバスの美味しい食べ方やその評価について深く知る前に、まずはこの魚が一体何者なのか、基本的なプロフィールから見ていきましょう。多くの人が「ツバス」という独立した魚種だと思っていますが、実はその正体を知ることで、味わいへの理解も一層深まります。

スズキ目アジ科に属するブリの若き姿

ツバスは、分類学上「スズキ目アジ科ブリ属」に属する魚です。この事実が示す最も重要なポイントは、私たちが冬の味覚の王様として知る「ブリ」の、まだ成熟していない若魚であるということです。つまり、ツバスとブリは親子のような関係にあたります。

そして、ブリは成長するにつれて名前が変わる「出世魚(しゅっせうお)」の代表格として非常に有名です。これは、かつて武士が元服や出世の際に名前を変えていた日本の風習に由来し、成長と共に名前が変わる魚は縁起が良いとされ、古くから祝い事の席などで珍重されてきました。ツバスは、壮大なブリへの出世街道のまさにスタートラインに立った、若々しいエネルギーに満ちた存在なのです。

出世魚とは?

成長段階に応じて異なる名前で呼ばれる魚の総称です。ブリのほかにも、スズキ(関東ではセイゴ→フッコ→スズキ)やボラ(関東ではオボコ→イナ→ボラ→トド)などが広く知られています。市場では、魚は大きさによって味わいや脂の乗り、そして価格が大きく異なるため、名前を使い分けることで、価値や用途を明確にし、取引をスムーズにするという実用的な目的もありました。

「ツバス」という呼び名は主に関西地方で使われており、ブリの幼魚期を指します。この時期はまだ体が小さく、成魚のブリとは異なり脂の乗りが非常に少ないため、味わいの特徴も大きく異なります。この「脂が少ない」という点が、「まずい」という評価に繋がる一つの要因となっています。

つばす・ぶり・ハマチの違いは何ですか?

「ツバス」「ハマチ」「ブリ」という三つの名前は、魚に詳しい人でなければ混同してしまいがちです。これらはすべて生物学的には同じアジ科の魚ですが、主に成長段階、地域、そして時には漁獲方法(天然か養殖か)によって巧みに呼び分けられています。この微妙なニュアンスの違いを理解することが、ツバスという食材を深く知るための鍵となります。

一般的に、特に関西圏では、ブリは以下のような順序で名前を変えていきます。

ツバス → ハマチ → メジロ → ブリ

それぞれのステージでの特徴を、より詳しく下の表にまとめました。

| 呼び名 | サイズの目安 | 特徴 | おすすめの食べ方 |

|---|---|---|---|

| ツバス | ~40cm / ~1kg | 出世魚としてのキャリアをスタートさせた最も若い段階。脂はほとんどなく、身は筋肉質で引き締まり、極めてあっさりとした淡白な味わいが特徴。食感はプリプリとしており、歯ごたえを楽しめます。 | 刺身(薬味やタレで工夫)、カルパッチョ、漬け丼 |

| ハマチ | 40~60cm / 1~2.5kg | ツバスから一回り成長し、少しずつ脂が乗り始める中間段階。旨味も増してきて、味わいのバランスが非常に良くなります。 | 刺身、寿司、照り焼き、塩焼き、揚げ物 |

| メジロ | 60~80cm / 2.5~5kg | 成魚であるブリに近づき、脂の乗りと身の旨味が最高潮に達する時期。ブリらしい濃厚な風味を堪能でき、身質も柔らかくなります。 | 刺身、しゃぶしゃぶ、ぶり大根、塩焼き |

| ブリ | 80cm~ / 5kg~ | 完全に成熟した最終形態。特に冬に獲れる「寒ブリ」は全身に脂を蓄え、濃厚な旨味と舌の上でとろけるような極上の食感が楽しめます。 | 刺身、寿司、ぶり大根、照り焼き、しゃぶしゃぶ |

ツバスが成長するとブリになりますが、天然のブリは脂が少なくて固い?という誤解について、こちらの記事で詳しく検証しています。

「ハマチ」は養殖ものの代名詞?

もともと「ハマチ」はブリの成長過程を示す関西での呼び名でしたが、香川県でハマチの養殖が成功し全国に広まった歴史的経緯から、現在ではサイズに関わらず養殖されたブリを指す言葉として全国的に使われることが多くなっています。養殖ハマチは栄養価の高いエサを豊富に与えられて育つため、天然の同サイズの魚よりも脂がしっかりと乗っているのが大きな特徴です。一方で、私たちが市場で目にする「ツバス」は、その多くが天然物です。これが、ツバスの持つ特有の脂の少なさ、そしてさっぱりとした味わいに繋がっているのです。

イナダなど地域によって呼び名が変わる

前述の通り、「ツバス」という呼び名は主に関西地方で定着しているものです。ブリは日本全国の沿岸で漁獲される非常にポピュラーな魚であるため、その若魚には地域ごとに実に多彩な愛称が存在します。特に、関東地方で広く使われているのが「イナダ」という名前です。

同じ魚でも、旅先や引っ越し先で全く違う名前で呼ばれていることに驚くかもしれません。ここでは、代表的な地域ごとの呼び名の違いを一覧で比較してみましょう。

| 成長段階 | 関東地方 | 関西地方 | 北陸地方(富山・石川など) | 九州地方 |

|---|---|---|---|---|

| 稚魚 (~15cm) | モジャコ | モジャコ | ツバイソ | ワカナゴ |

| 若魚① (~40cm) | ワカシ | ツバス | コズクラ / フクラギ | ヤズ |

| 若魚② (40~60cm) | イナダ | ハマチ | ガンド | ハマチ |

| 成魚手前 (60~80cm) | ワラサ | メジロ | - | メジロ / コブリ |

| 成魚 (80cm~) | ブリ | ブリ | ブリ | ブリ |

この表からわかるように、関東でスーパーに並ぶ「イナダ」は、関西で言うところの「ハマチ」に相当するサイズ感です。そして、この記事の主役である関西の「ツバス」は、関東では一回り小さい「ワカシ」として扱われることが多いのです。このように呼び名が多様なのは、ブリが古くから日本人の食生活に深く根付いてきた証拠とも言えるでしょう。

少しややこしいですが、基本の物差しとして「ツバスは関西のブリの子供」「イナダは関東のブリの子供」と覚えておくと、魚屋さんでの混乱が少なくなりますよ。大きさを見ながら判断するのが確実です。

ヒラマサやカンパチとの違いも解説

魚売り場でしばしばブリ属の魚と混同されがちなのが、「ヒラマサ」と「カンパチ」です。これらは「ブリ御三家」とも呼ばれるほど見た目がよく似ていますが、実際にはそれぞれが異なる生態と味わいを持つ、別の種類の魚です。いずれも高級魚として扱われることが多く、三者の違いを正確に知っておくことで、あなたの魚選びはさらに楽しく、専門的になります。

| 項目 | ブリ(ハマチ・ツバス) | ヒラマサ | カンパチ |

|---|---|---|---|

| 見た目の特徴 | 口角が角張っているのが特徴。体はやや丸みを帯び、ずんぐりとした印象。 | 全体的に鮮やかな黄色みが強く、ブリに比べて体は平たく(体高が低い)、直線的でスマートな体型。胸ビレと体側の黄色い線が重なるように見える。 | 正面から見ると、目の上を斜めに走る黒い帯が「八」の字に見えることが名前の由来。ブリよりも体は平たく、体高がある。 |

| 旬の時期 | 冬(寒ブリ) | 夏(春から初秋) | 夏~秋 |

| 味わい・食感 | 脂が多く、濃厚な旨味がある。特に冬場は脂の甘みが強い。身は比較的柔らかい。 | 脂は上品で、さっぱりとした味わい。身は筋肉質で非常に引き締まっており、コリコリとした強い歯ごたえが魅力。 | ブリとヒラマサの中間的な脂の乗り。しつこくない上質な脂の甘みと、しっかりとした歯ごたえを両立している。 |

| 価格 | 比較的安価(ただし旬の寒ブリは高価) | 高級魚(漁獲量が少ない) | 高級魚 |

簡単な見分け方のコツ

スーパーの切り身で見分けるのは難しいですが、丸の魚を見る機会があれば、まずカンパチの額にある「八」の字模様を探すのが最も確実です。ブリとヒラマサは非常によく似ていますが、横から見たときの体型に注目してください。ふっくらと丸みを帯びていればブリ、平たくて流線形ならヒラマサと判断できます。

興味深いことに、脂が少ないツバスの味わいは、濃厚なブリよりも、むしろさっぱりとして歯ごたえのあるヒラマサやカンパチに近い方向性を持っています。脂っこい魚が苦手な方にとっては、高級なヒラマサやカンパチの雰囲気を手頃な価格で楽しめる、魅力的な選択肢となり得るのです。

旬はいつ?美味しい時期はいつですか?

出世魚であるブリの最も美味しい旬の時期といえば、多くの人が迷わず「冬」と答えるでしょう。日本海が荒れる厳しい季節、産卵を控えて体に栄養をたっぷりと蓄えた「寒ブリ」は、とろけるような上質な脂と濃厚な旨味で、冬の味覚の頂点に立つ存在です。

それでは、その若魚であるツバスが最も輝く美味しい時期はいつなのでしょうか?

結論から申し上げますと、ツバスが最も美味しくなる旬も、成魚のブリと同じく秋の終わりから冬にかけてです。夏にも沿岸でよく釣れるため「夏の魚」というイメージを持つ人もいますが、この時期のツバスはまだ脂の乗りが非常に少なく、身に水分が多い傾向があります。しばしば聞かれる「ツバスはまずい」というネガティブな評価は、この旬ではない時期の、いわば本領を発揮していないツバスを食べた経験から生まれている可能性が高いと考えられます。

秋が深まり、海水温がぐっと下がってくると、小さなツバスも来るべき冬に備えて体に脂を蓄え始めます。もちろん、80cmを超える巨大なブリのような劇的な脂の乗り方ではありませんが、夏場の個体とは比べ物にならないほど身に旨味が増し、食感も格段に向上します。この時期の旬のツバスは、あっさりとした持ち味の中に、上品な脂の甘みがほのかに感じられ、刺身で食べても深い満足感を得られます。価格も手頃なままで品質が上がるため、この時期のツバスはまさに「買い」の魚と言えるでしょう。

ツバスの主な産地と特徴

ツバス(ブリの若魚)は、日本近海を広く回遊する魚であり、北海道から九州に至るまで、全国各地の沿岸で漁獲されます。そのため、特定の県だけが突出した大産地というわけではありませんが、その中でも特に品質の良い美味しいツバスが水揚げされることで知られる優良な漁場がいくつか存在します。

代表的な産地とそれぞれの特色

- 日本海側(富山県、石川県、鳥取県など):「寒ブリ」の聖地として名高い北陸地方をはじめとする日本海側は、当然その若魚であるツバスやフクラギ(北陸での呼び名)も豊富に獲れます。冬の冷たく厳しい日本海の荒波にもまれることで、身がよく引き締まった、上質なツバスが育ちます。

- 東海地方(三重県など):太平洋に面するこの地域、特に三重県はブリ類の漁獲量が全国でもトップクラスに入る産地です。栄養豊富な伊勢湾や、黒潮が流れる熊野灘を漁場とし、そこで育つツバスは豊富なエサを食べて成長します。日本海産のブリが冬の厳しい環境で身が締まるのに対し、東海地方のものは温暖な海流の中で育つため、年間を通して比較的に安定して漁獲があり、さっぱりとした中にもしっかりとした旨味を持つのが特徴です。

- 瀬戸内海(兵庫県、愛媛県など):中でも兵庫県の明石海峡周辺は、日本有数の好漁場です。海峡の速い潮流にもまれて育つため、ツバスは小ぶりながらも筋肉質で、旨味がぎゅっと凝縮されています。また、エサとなるイカナゴや甲殻類が豊富なことも、その美味しさの秘訣です。

- 九州地方(長崎県、福岡県など):暖流である対馬海流の影響を大きく受ける九州の海も、ブリ類にとって絶好の生育環境です。九州ではブリの若魚を「ヤズ」という呼び名で親しんでおり、年間を通じて安定した漁獲があります。

天然物ならではの野趣あふれる魅力

現在、スーパーなどで一般的に流通しているハマチやブリは、その多くが養殖物です。しかし、ツバスとして市場に出回るものは、その大半が天然物であるという大きな特徴があります。これは、養殖業においては、ある程度の大きさ(ハマチサイズ以上)まで育ててから出荷する方が、飼料コストなどの面で効率が良いという経営的な理由によります。

天然のツバスは、広大な自然の海を自由に泳ぎ回り、多様なエサを自ら捕食して育ちます。そのため、管理された環境で育つ養殖物のような均一的な脂っぽさはなく、力強く引き締まった筋肉質な身質と、さっぱりとしながらも複雑で奥行きのある味わいが最大の魅力です。この天然物ならではの上質さと野趣こそが、ツバスという魚の本来の価値なのです。

ツバスの刺身がまずいを変える!美味しい食べ方と下処理

- ツバスの捌き方と臭みを取る方法は?

- 刺身で食べる際の寄生虫に注意

- 脂がのってないから油を足して補う

- 加熱するときは片栗粉で旨味をキープ

- ツバスの美味しい食べ方!刺身にごま油

- ツバスの刺身はまずい?美味しい食べ方まとめ

ツバスの捌き方と臭みを取る方法は?

ツバスを最高の状態で味わうためには、調理前の下処理、特に臭みの原因を取り除く工程が極めて重要になります。幸い、ツバスはブリなどに比べて比較的小ぶりな魚なので、ご家庭のキッチンでも十分に捌くことが可能です。ここでは、基本的な捌き方と、プロも実践する臭み取りのコツを詳しく解説します。

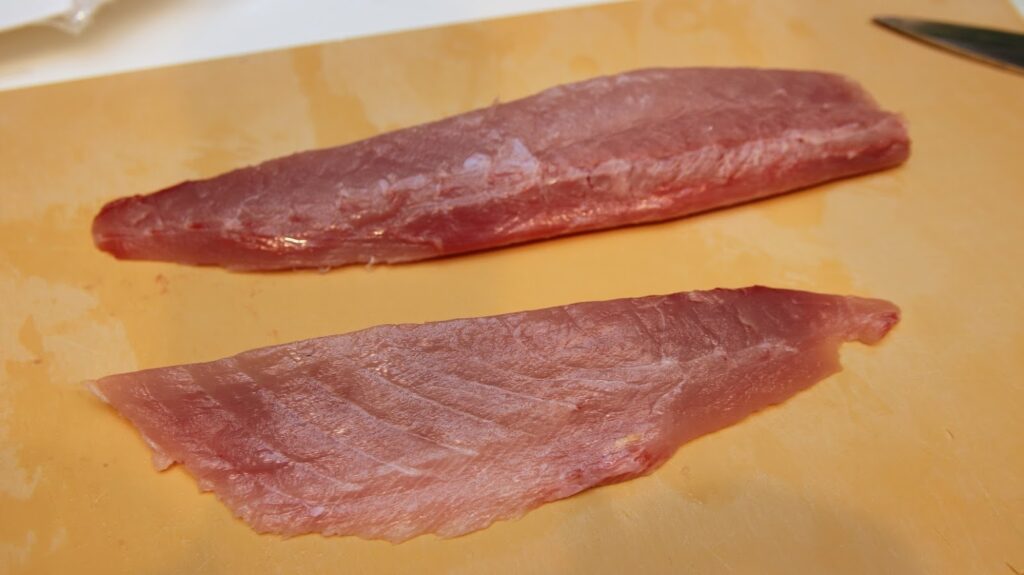

家庭でできる!ツバスの基本的な捌き方(三枚おろし)

- ウロコを取る:まず、包丁の背や専用のウロコ取り器を使い、魚の尾から頭に向かって動かし、ウロコをきれいに落とします。飛び散りやすいので、シンクの中で行うのがおすすめです。

- 頭を落とし、内臓を除く:エラ蓋を持ち上げ、その付け根から胸ビレを巻き込むように斜めに包丁を入れ、頭を切り落とします。その後、肛門から頭の切り口まで腹を切り開き、内臓を丁寧にかき出します。

- 血合いを徹底的に洗浄する:ここが最も重要なポイントです。腹の中を流水できれいに洗い、特に中骨に沿って付着している赤黒い「血合い」を徹底的に除去します。血合いは魚の臭みの最大の原因となるため、指先や使い古しの歯ブラシなどを使い、完全にこすり落としましょう。

- 三枚におろす:腹側と背側から中骨に沿って包丁を入れ、上身、下身、中骨の三枚に切り分けます。

- 腹骨と皮を除く:最後に、身に残った腹骨を包丁で薄くすき取り、尾の方から皮を引けば、刺身や調理に使える「サク」の状態になります。

効果的な臭みを取る方法は?

捌く過程で血合いをしっかり取り除くことが基本中の基本ですが、さらに臭みを抑え、ツバス本来の旨味を最大限に引き出すためのプロの技がいくつかあります。

家庭でできる臭み取りテクニック

- 塩で締める:三枚におろした身の両面に薄く塩を振り、冷蔵庫で10分ほど置きます。塩の浸透圧によって、身の余分な水分と共に臭みが表面に浮き出てきます。これをキッチンペーパーで丁寧に拭き取ることで、身が締まり、旨味が凝縮されます。

- 霜降り(湯引き):特に皮付きで調理する場合に有効な方法です。サクの状態の皮目に熱湯をさっとかけ、表面が白くなったらすぐに氷水に取って冷やします。これにより、表面のぬめりや臭みが取れるだけでなく、皮の食感も格段に良くなります。

- 日本酒を活用する:日本酒に含まれるアルコールには、魚の生臭さを消し、旨味を引き立てる効果があります。塩で締めて水分を拭き取った後、キッチンペーパーに日本酒を含ませて身の表面を優しく拭くと、より洗練された上品な仕上がりになります。

これらの下処理を一つでも丁寧に行うことで、ツバスの味わいは驚くほど向上します。「ツバスは臭い」という印象を持っている方は、ぜひこの血合いの除去と塩締めを試してみてください。

刺身で食べる際の寄生虫に注意

ツバスをはじめとする多くの天然魚介類を刺身などの生食で楽しむ際には、寄生虫「アニサキス」による食中毒のリスクについて、正しい知識を持ち、適切な予防策を講じることが極めて重要です。近年、メディアでも取り上げられる機会が増え、その危険性が広く知られるようになりました。

アニサキスは、クジラやイルカといった海洋哺乳類の体内で成虫になる寄生虫です。そのライフサイクルの中で、幼虫がサバ、アジ、サンマ、イカ、そしてブリ(ツバス)などの様々な魚の内臓や筋肉に寄生します。このアニサキス幼虫が生きたまま人の胃や腸の壁に侵入すると、数時間後に激しい腹痛、悪心、嘔吐などを引き起こす「アニサキス症」を発症することがあります。

家庭でできるアニサキス食中毒の予防策

〈厚生労働省のアニサキスによる食虫毒を予防しましょう〉では、アニサキスによる食中毒を予防するために、以下の具体的な方法を強く推奨しています。

- 十分な加熱:アニサキスは熱に弱く、70℃以上、または60℃であれば1分以上の加熱で完全に死滅します。焼き物や煮物、揚げ物にするのが最も安全です。

- 適切な冷凍:-20℃で24時間以上冷凍することで、アニサキスは感染性を失います。家庭用冷凍庫でもこの基準を満たす製品が増えていますが、確実を期すためには製品の仕様を確認することが重要です。

- 鮮度が命!速やかな内臓処理:アニサキスは主に魚の内臓表面に寄生していますが、宿主である魚の鮮度が落ちると、居心地の良い内臓から筋肉(私たちが食べる身の部分)へ移動する性質があります。魚を購入したら、できるだけ早く内臓を取り除くことが、身への移行を防ぐ上で非常に効果的です。

- 目視での確認と除去:調理の際には、身を薄く切りながら、アニサキス幼虫(通常、長さ2~3cm、幅0.5~1mm程度の半透明の白い糸状)がいないか、明るい場所でよく見て確認しましょう。発見した場合は、物理的に取り除いてください。

ここで特に注意したいのは、一般的な料理で使う程度の食酢で締めたり、塩漬けにしたり、あるいは醤油やわさびを付けたりしても、アニサキスは死滅しないという点です。ご家庭で釣った魚などを刺身で食べる場合は、一度適切に冷凍処理をするのが最も確実で安全な予防方法と言えます。安全対策を万全にして、美味しい魚を楽しみましょう。

脂がのってないから油を足して補う

多くの人が「ツバスの刺身はまずい」と感じてしまう最大の理由、それは突き詰めると「脂がのっていない」という一点に集約されると言っても過言ではありません。

私たちは、ブリやハマチ、あるいはマグロのトロといった魚の刺身を食べる際、無意識のうちに口の中に入れた瞬間に広がる濃厚な脂の甘みと、舌の上でとろけるような滑らかな食感を期待しています。しかし、天然の若魚であるツバスは、広大な海を常に泳ぎ回っているアスリートのような存在です。そのため、体は脂肪よりも筋肉で構成されており、身にはほとんど脂肪分が含まれていません。この事実を知らずに、ブリと同じ感覚でツバスの刺身を食べると、「味が薄い」「旨味がない」「身が硬くてパサパサする」といったネガティブな感想を抱いてしまうのです。

しかし、この「脂が少ない」という特徴は、決して欠点だけではありません。視点を180度変えれば、それは他の魚にはない大きな長所にもなり得ます。

- 驚くほど、あっさりしていて食べやすい:濃厚な脂が苦手な方や、量をたくさん食べたい時には、これ以上ないほど最適な刺身です。胃にもたれる感覚がありません。

- 心地よい、引き締まった食感:プリプリ、あるいはコリコリと感じられるほどのしっかりとした歯ごたえは、脂の乗った魚では決して味わえない、ツバスならではの大きな魅力です。

- 無限の可能性を秘めたアレンジの幅:良くも悪くも淡白な味わいだからこそ、合わせるタレや薬味、そして調理法次第で、いかようにもその表情を変える、まさにカメレオンのような可能性を秘めています。

逆転の発想:「無いなら、外から足せば良い」

ツバスを最高に美味しく食べるための思考法は、この「脂がのってない」という事実をネガティブに捉えるのではなく、「足りない油分やコクを、調理の工程で意図的に補ってあげる」という逆転の発想を持つことです。ごま油やオリーブオイルといった良質な油、あるいはアボカドのようなコクのある食材を効果的に組み合わせることで、ツバスが本来秘めているポテンシャルを120%引き出すことができるのです。

次のセクションからは、この「足し算の調理法」に基づいた、具体的で実践的なテクニックをご紹介していきます。

ツバスの美味しい食べ方!刺身にごま油

これまで解説してきた「脂がのってないから、調理で油分を足して補う」という発想を、最もシンプルかつ効果的に体現できる食べ方があります。アレンジレシピの前にまず試していただきたいのが、あのレバ刺しを彷彿とさせる「ごま油と塩」だけのシンプルな食べ方です。

これは、淡白で物足りないと感じられがちなツバスの刺身が、一口で「まずい」から「絶品の逸品」へと昇華する、まさに魔法の組み合わせ。この食べ方を知るだけで、ツバスに対するイメージが180度変わるはずです。

まずはシンプルに「ごま油と塩」で味わう

小皿にお好みの塩とごま油を用意し、薄切りにしたツバスの刺身をそれに付けて食べるだけ。たったこれだけの手間で、驚くほど美味しくなります。この奇跡の組み合わせが成立する理由は、以下の3つの相乗効果にあります。

- コクと脂の完璧な補完:香ばしいごま油が持つ豊かな風味と良質な油分が、ツバスに決定的に不足している脂のコクと風味を、これ以上ないほど完璧に補完します。

- 風味による臭みのマスキング:ごま油の力強い風味が、魚特有のわずかな臭みを優しく包み込み、全く感じさせなくする効果があります。

- 素材の旨味を最大限に引き出す塩:醤油のようにタレの味で魚を食べるのではなく、シンプルな塩がツバス自身の持つ繊細な旨味と甘みをぐっと引き立て、主役にしてくれます。

まずはこの食べ方で、ツバス本来のポテンシャルの高さを実感してみてください。プリプリとした食感と、ごま油の風味、そして凝縮された旨味の虜になるはずです。

アレンジ編:彩り豊かな「ツバスのユッケ風」

ごま油と塩のシンプルな美味しさを堪能した後は、そこから一歩進んだ「ユッケ風」のアレンジもおすすめです。見た目も華やかになり、立派な一品料理になります。

簡単!ユッケ風アレンジの作り方

- 薄切りにしたツバスの刺身をボウルに入れ、ごま油、塩、お好みで少量のおろしニンニクやコチュジャンを加えて優しく和えます。

- 器に盛り付け、刻んだ万能ネギや炒りごまを散らします。

- 中央を少し窪ませて卵黄を乗せれば、彩りも美しい「ツバスのユッケ」の完成です。

濃厚な卵黄がツバスの身に絡み、ごま油と塩だけとはまた違った、まろやかで奥深い味わいが楽しめます。日本酒はもちろん、ビールやマッコリとの相性も抜群です。この食べ方を知ってしまえば、「ツバスが安い!」は「ご馳走が手に入る!」という喜びに変わるでしょう。

加熱するときは片栗粉で旨味をキープ

脂が少なく水分が多いツバスは、塩焼きや煮付けといったシンプルな加熱調理を行うと、身が硬く締まり、パサつきやすいという弱点を持っています。この問題を一挙に解決し、プロのようなジューシーな仕上がりを実現する、家庭でできる最も簡単で効果的なテクニックが「調理前に片栗粉を薄くまぶす」ことです。

片栗粉がもたらす驚きのコーティング効果

ツバスの切り身の表面に、ごく薄く片栗粉をまぶしてから加熱調理をすると、主に以下のような素晴らしい効果が得られます。

- 保湿・保水効果:加熱された片栗粉が、ツバスの表面にデンプンの薄い膜(コーティング)を形成します。この膜が壁となり、高温による急激な水分の蒸発を防ぎます。結果として、身の内部に本来の旨味や水分をしっかりと閉じ込めることができ、驚くほどふっくらとジューシーな食感を保つことができるのです。

- タレの絡みが格段に向上:表面が滑らかな生の魚とは違い、片栗粉でコーティングされた表面は、照り焼きやあんかけなどのタレが非常によく絡むようになります。味が均一に行き渡り、料理としての一体感が生まれます。

- 香ばしい食感の付与:揚げたり焼いたりする調理法では、片栗粉の衣がカリッと香ばしく仕上がります。これにより、「外はカリッ、中はふんわり」という、食感の楽しいコントラストを生み出すことができます。

片栗粉を活用したおすすめ加熱料理

薬味たっぷり!揚げツバスの香味ダレがけ

脂の少ないツバスを、揚げ焼きで香ばしく仕上げる一品です。たっぷりの薬味と、魚の旨味が溶け出した油で作る温かいポン酢ダレが食欲をそそり、ご飯のおかずにもお酒のおつまみにも最適です。

【材料(2人分)】

- ツバス(切り身、皮付き・皮なしどちらでも可)… 片身

- 塩、こしょう … 各少々

- 片栗粉 … 大さじ2~3

- サラダ油 … 大さじ2

- ごま油...大さじ2

〈香味ダレ〉

- 長ネギ … 1/4本

- 大葉 … 5枚

- ミョウガ … 1個 (など、お好みの薬味でアレンジしてください)

- ポン酢醤油 … 大さじ4

【作り方】

- 香味ダレの準備をします。長ネギ、大葉、ミョウガはみじん切りにし、ボウルに入れてポン酢醤油と混ぜ合わせておきます。

- ツバスの切り身からキッチンペーパーで余分な水分をしっかりと拭き取り、両面に軽く塩、こしょうを振ります。

- バットなどに片栗粉を広げ、ツバスの全体に薄くまんべんなくまぶします。余分な粉は手ではたいて落としてください。

- フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、ツバスを入れます。片面にカリッと香ばしい焼き色がついたら裏返し、もう片面も同様に中まで火を通します。

- 焼きあがったツバスを、先にお皿へ盛り付けておきます。

- ツバスを焼いた後のフライパンに、①で合わせておいた香味ダレを全て入れ、弱火にかけます。フライパンに残った魚の旨味をタレに溶かすように軽く混ぜながら、ふつふつとひと煮立ちさせます。

- 温まったタレを、お皿のツバスの上からたっぷりとかけて完成です。

美味しく作るポイント

このレシピの鍵は、「片栗粉」と「タレをフライパンで温めること」です。

ツバスの刺身はまずい誤解?美味しい食べ方まとめ

この記事では、「ツバスの刺身はまずい」という一般的なイメージを覆すべく、ツバスの正体から適切な下処理方法、そしてその魅力を最大限に引き出す具体的な美味しい食べ方まで、多角的に詳しく解説しました。最後に、本記事でご紹介した重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

- ツバスはブリの若魚であり、主に関西地方での呼び名である

- 成長するにつれてハマチ、メジロ、ブリと名前が変わる縁起の良い出世魚

- 関東ではワカシやイナダがツバスとほぼ同等の成長段階にあたる

- 見た目が似ているヒラマサやカンパチとは、旬も味わいも異なる別の魚

- ツバスの旬は成魚のブリと同じく秋の終わりから冬で、この時期は旨味が増す

- 市場に出回るものの多くは天然物で、脂が少なくあっさりした味わいが特徴

- 「まずい」と言われる最大の理由は、ブリと比較した際の脂の少なさにある

- 下処理ではウロコ取りは基本的に不要だが、臭みの原因となる血合いの除去は徹底する

- 臭み取りには、塩で締めて水分を抜く方法や、霜降り(湯引き)が非常に有効

- 生で食べる際はアニサキスのリスクがあるため、一度-20℃以下で24時間以上冷凍するのが最も安全な対策

- 「脂が少ないなら調理で補う」という発想が、ツバスを美味しく食べる鍵

- 刺身で食べるなら、ごま油と塩の組み合わせがその味わいを劇的に向上させる

- 加熱調理する際は、片栗粉を薄くまぶすことで、身のパサつきを防ぎジューシーに仕上がる

- 竜田揚げや香味ダレなど、淡白な身質を活かした調理法が非常に向いている

- 正しい知識と少しの工夫で、ツバスは非常に美味しく、家計にも優しい優れた食材になる